首页 > 苏州教育

九年磨一课!苏州这所学校的坚守,动力何来?

九年时光,

专注于一件事,

必有其不渝的理由。

自创校以来,

苏州工业园区海归人才子女学校

(以下简称“苏州海归”)

一直在打磨其引以为傲的课程

甚至到了精雕细琢的程度

这份坚守与求索的动力何来?

拥抱变化 回归初心

新技术如潮水般奔涌,不断影响着社会。苏州海归认为,教育更应在喧嚣中守住一份宁静,回归其最本真的起点。

不久前,学校第九届教育论坛的主题“在场——与世界同行的中国教育”,恰好诠释了这份坚守:既有宏阔的时代视野,也聚焦于教育现场中的个体。这背后,是一所学校对教育初心的坚守,与拥抱变化的开放姿态。

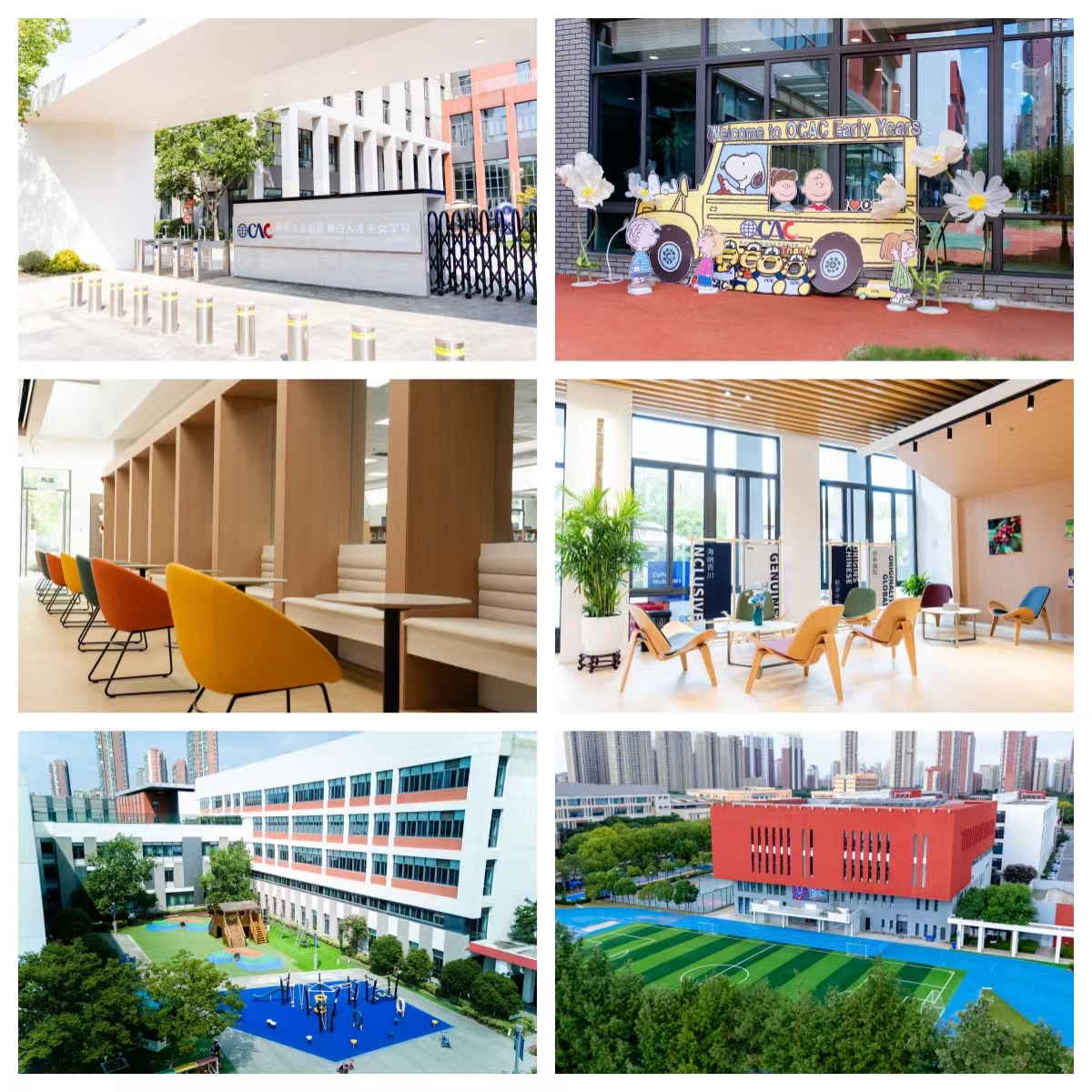

今年暑期,校园“看见”了师生的需求,悄悄发生蜕变。“18号小屋”焕新成为了家校社共享的第三空间,咖啡香里交织着家长沙龙、学术交流与学生创意市集;“体能锻炼区”让运动多了协作趣味,崭新的跑道被学生称为“情绪安放地”;中学部图书馆已告别传统藏书模式,增设研讨区与数字互动设备,学生可在此让知识获取与思维碰撞同步发生……苏州海归学校教师发展中心负责人兼副校长黄圆晴博士认为,校园的诸多空间,正以无声的方式传递着教育温度。

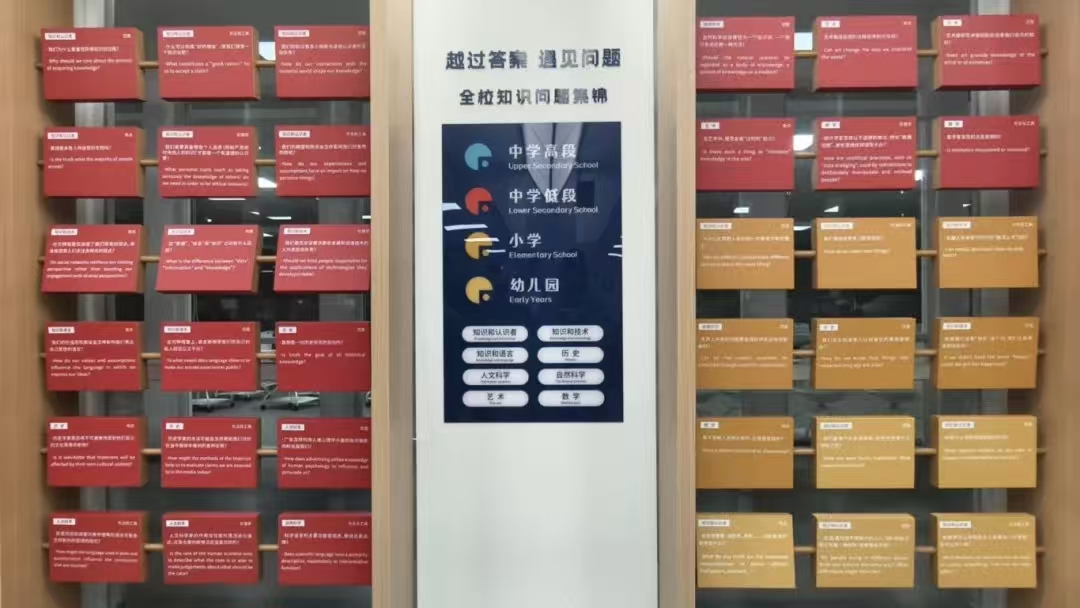

越过答案 遇见问题

每当嘉宾来访,黄博士总会首先展示校园里一面“知识问题集锦墙”。作为一所十五年一贯制的IB学校,这些问题是九年来教学的积累与沉淀。她说:“这面墙可以充分诠释海归的教育理念和课程框架。”

从幼儿园阶段的“消防员的职责是什么”,到中学阶段的“数学是被发现还是发明的”,每一个问题都是对自我与世界逐步深入的探寻。正如墙上所写的“越过答案,遇见问题”,学校坚信:从具体问题到漫长人生,向来没有统一的标准答案,孩子们那份独有的思辨力十分宝贵。教育者需以认知脚手架为阶,在关键处适时退场,助力孩子蜕变为既能独立思考、又能自主学习的生命个体。

这一理念完整地体现在海归学校的课程体系中。学校以中国国家课程为纲领,融合IB课程框架(PYP、MYP、DP)与剑桥课程,构建“根基扎实+国际视野”的学习体系:幼儿园至10年级采用浸润式双语探究,11-12年级IBDP课程(除中文外)全英文教学,既保障国家课程核心内容的落实,又通过IB“跨学科探究”“项目式学习”培养批判性思维。

在海归,学习从不局限于某一学科。比如,小学二年级学生学习语文书本《树之歌》这篇课文时,老师借助儿歌引导学生掌握15个木字旁生字,进而讨论了解11种树木特点。同时,由树链接至植树节,思考全球的植被分布情况;课后,学生们完成全球树木调查任务。此外,学校图书馆还会根据教学主题,整理适合学生的拓展书籍和资料。就这样,孩子们的语文、历史、生物等跨学科知识都在不知不觉中,融汇贯通了。

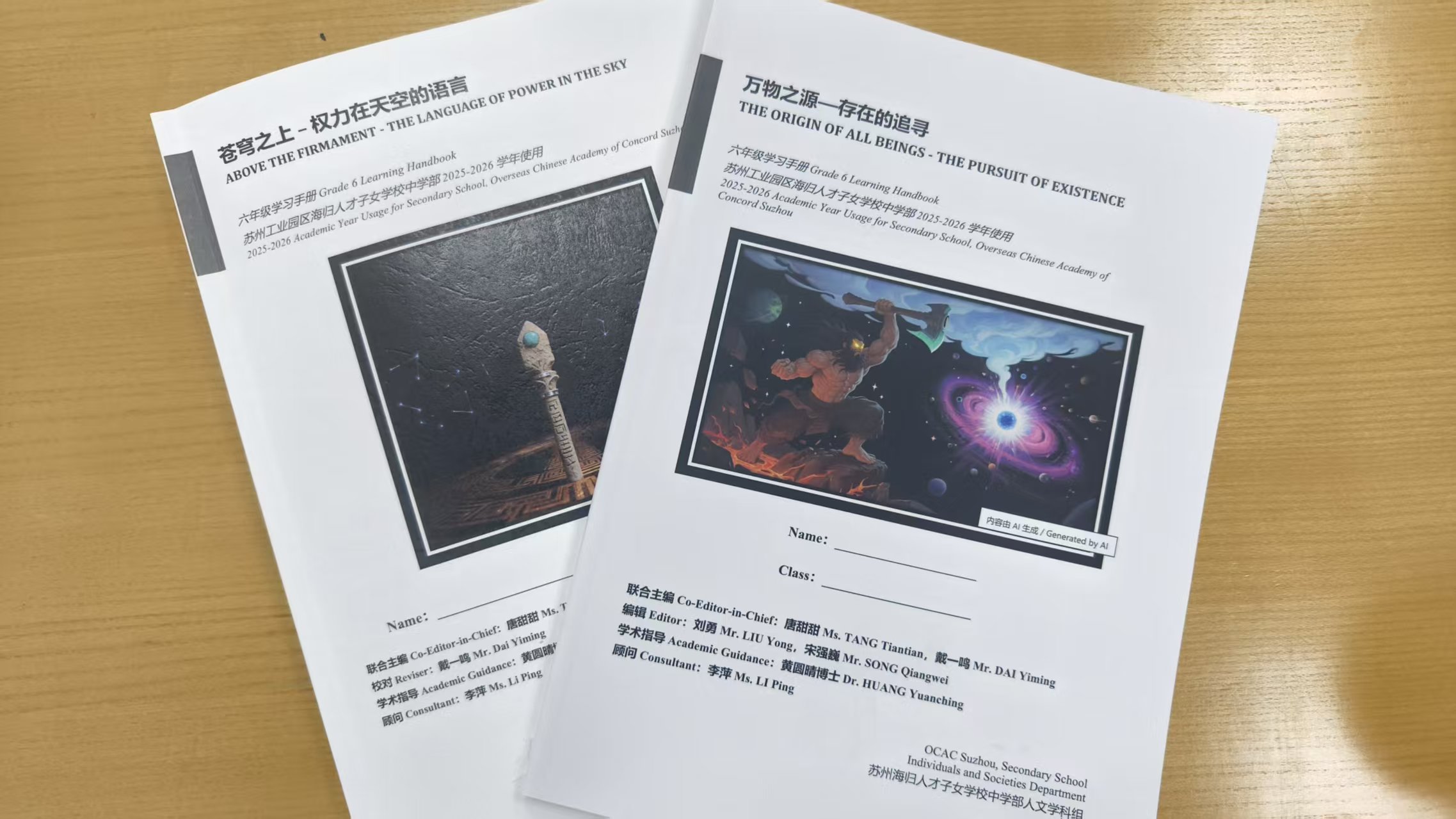

而这样的教研教学,在海归是常态,而且有学校自己的校本材料。黄博士拿出了两本厚厚的装订材料,她认为:深耕教研能成就更好的教育。因此,我们坚持全员教研与跨学科备课。今年暑假,我们将九年的教学沉淀,注入这本全面升级的校本化课程手册中。

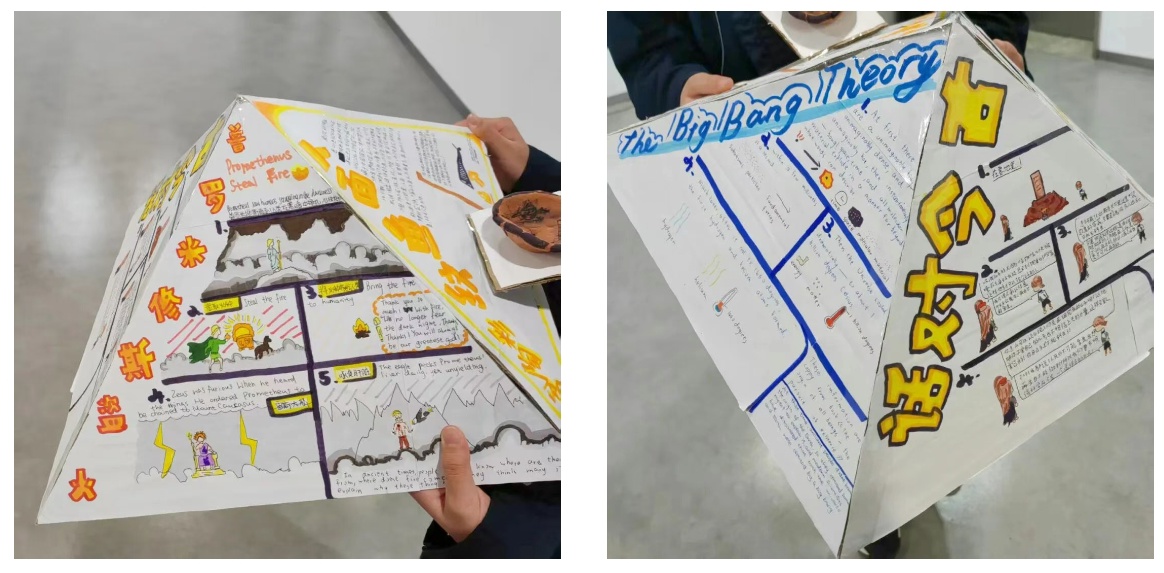

翻开材料,每个单元既包含国家课程多个核心知识,又设置开放性探究问题,确保教学不偏离本质,又能激发创新。例如:中教与外教团队会通过反复磨课,共同设计“万物之源”,探讨“不同时代与文化如何解释世界的起源与人类的存在”。

谢殷作为学生成长中心负责人兼副校长,专注学生的个性化发展与体验式课程设计及运作,如今,她正积极与众多实践平台合作。她强调:“当知识在真实场景中得以运用,能让学生获得真正的成长。”八年级的苏州大运河跨学科项目就是典型例证,学生们围绕运河融合多学科知识,在项目式学习中理解社会运行规律。

终身学习 成长丰盈

在苏州海归学校,教育的温度体现在细节中。采访间隙,有老师带着困惑向黄圆晴博士请教。离开时,这位老师带走的不仅是清晰的思路,更有黄博士那句让人安心的话:“我永远站在你背后支持你。”这简单的一句话,正是学校教师管理团队协作精神的写照。

这支由300多名中外教师组成的团队,不仅拥有亮眼的数字——硕博比例超60%、平均教龄10年以上,更有着来自23个国家的多元文化背景。这些特质让课堂自然而然地具备了“全球化视野”。

正如黄博士所说:“我们的老师是终身学习者,会不断延展专业知识,充实自身,也拓宽全人教育的视野,助力学生学术、品德、审美、体魄与社会责任感的全面发展。”

通过“无围墙周”“爱丁堡公爵奖”等活动,学生在实践中培养社会担当;丰富的CCA课程与各类校队,则为每个孩子提供了潜能发展的沃土。

这份对教育本质的坚守,最终在学生身上绽放出绚丽的花朵。建校以来,5届共150多位毕业生收获亮眼升学成绩:大部分学生被世界排名前50的大学录取,包括剑桥大学、帝国理工学院、纽约大学、香港大学等世界名校,录取专业涵盖人文、理工、工程等多个领域,每个孩子都奔赴在自己的热爱中。

展望未来,当这些学生走向世界,在各个领域绽放光彩时,“根深中华,创新国际”的理念必将展现出更深刻的价值。黄博士说:“学校,不该成为工厂,它应当是学生的另一个家。在这里,我们不仅用知识滋养成长的根基,更用人文关怀丰盈其精神的气度,并始终以无限的耐心,鼓励每一个独特的灵魂勇敢探索世界。”

本篇文章共有1页 当前为第 1 页